在影视行业,影片的创演阵容是否具有市场号召力?品牌吸引度如何?受邀嘉宾的话题性有多强?影片类型的受众消费倾向倾向于哪些品牌?影城的合作力度有多大?等等这些问题,在成熟的观影团运营者眼中已经形成了一套系统性的量化操作。

作者 | 陈晓

编辑|李华

排版 | 小王

“如果片方对自身作品没有清晰的认识,并且宣发预算极其有限的情况下组织观影团活动,那么最终可能仅能收获现场的情绪价值,对于影片整体票房收入和延展价值回报的影响微乎其微。”

北京某知名影院经理如是说:

“目前来看,北京地区的观影团活动及商业模式远不如上海、广州等地成熟,这与环境因素以及市场认知有着密切关系。”

例如,近日一位朋友打算举办一场观影活动,200人的影厅实际报名人数不足50人,剩下的名额还得通过其他渠道凑数,否则影院可能会取消该活动。

为何组织观影招募如此之难?

片源、影片类型、活动报备、目标群体、商业模式等都是制约北京地区观影团活动的因素。但最关键的问题在于对“观影团”架构模式的认知。

特别是对于传统宣发行业的从业者而言,“观影团”理论上是一个盈利的机会,难点在于如何说服片方投入资金于此类活动中。尤其是对于中小成本制片商来说,“观影团”似乎仅仅是一种附加的发行方式,其市场价值尚不明确。因此,电影首映前举行观影团活动应在既定的宣发预算内进行成本分解,甚至有些制片商连电影衍生品(如果有)都不愿意作为观影团活动赠品,使得这种额外活动更加困难重重。

“客观上讲,观影团现在在一些制片商看来属于尝试性的探索。对他们而言风险很高,对发行方来说也是一种不必要的尝试,核心问题在于对市场的探索决心和相互间的信任程度。如果发行方采用的新方法能够激活市场,制片商自然高兴。前提是这种方法不需要花费太多资金。如果投资后未能达到预期效果,发行方需要承担责任。”

一位资深发行人员表示:

“相比之下,南方地区的观影团模式更为成熟,不仅因为宣发营销思路的不同,还在于商业思维上的差异。”

一、思想决定态度

活动应具备市场思维

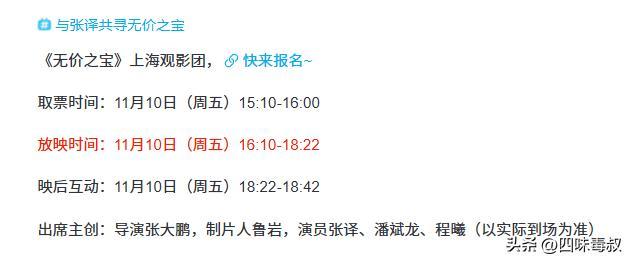

2023年,上海一家影城举办了《无价之宝》的观影团活动,活动在电影上映首日举行,提前四天发布活动公告。活动现场有总导演及主演等人参与,与观众进行了映后交流。这类利用观影团做巡演的发行策略已不再新鲜。

无论从票房反映来看,上海是否是国内重要的票房产出地之一,至少对于当地很多影城来说,这意味着他们可以通过一系列活动打出“商业组合拳”——

观影服务包涵盖了周边植入商户、拥有一定知名度的主演或主创、稳固的粉丝基础、重量级嘉宾现身以及具有文化价值的影片衍生品赠送,最值得称道的是与明星互动的环节,足以成为社交平台上的热门话题。

2024年,上海闵行区的影城共举办了超过一百场观影团活动,由发行方、制片商或民间电影爱好者组成的观影团在上海地区约有几十个。放映的影片类型广泛,包括进口商业片及分账片等,基于良好的观影氛围,大小商家也乐于参与进来。

商业氛围同样浓厚的广州地区更是如此,作为全国票房产出前列的省份,广州凭借众多卫星城市的支持,大量民营企业充分利用各种活动进行有机植入,推出商务套餐,无论是汽车还是餐饮,都能在当地找到适合的电影相关活动。

“观影即消费”,当地影城深刻理解这一点,因为在某些观影团活动中,不要求押金,而是要求最大限度地呈现各类商业元素以刺激周边经济的发展。

二、观影不只是观影

思维僵化面临淘汰

在北京双桥的一家影城中,《您的声音》吸引了较高的包场人数,但这并不属于典型的“观影团”。组织者多为学校和企事业单位,拓展商业空间的空间仍有待挖掘。

同时,《倩女幽魂》在全国范围内重映,但在北京地区尚未出现相关的观影团活动。而在去年11月末,北京艺联剧场举办的纪录片《里斯本丸沉默》观影团活动中,制片人方励到场与观众展开映后交流,此时距离该片上映已有一段时间。

我在现场观察到,这类观影团几乎没有商业植入,主要依靠主创人员个人的粉丝号召力拉动单场观影人次,尽管后续又举办了几次观影,但总体票房表现仍不尽人意。

“情怀消费”依然是北京地区观影团勉强维持的主要因素。

三、多方合作共赢

创新模式引领未来

回顾上海、广州乃至成都、重庆等地,较为轻松的市场环境下观影团活动保持了相对活跃的状态。以川渝为例,疫情期间首个推出“午睡服务”的影城就出自这些地区。休闲文化和本土文化人物积极参与各类活动,使“看电影”衍生出了许多值得探讨研究的商业案例。

高质量制作及著名演员参与的观影团活动在上述地区很容易吸引观众,伴随而来的各种商业植入行为无论价值多少,均能获得一定的市场回报。

比如3月18日,《哪吒之魔童闹海》中为“太乙真人”配音的成都籍配音演员张珈铭出现在某影城,与高校师生进行深入对话,这样的活动随着演员本人知名度的提升具有很大的广告效应。

在此之前,成都地区由于影片产出地的文化自信,直接促进了该地区很多影城开展大量的观影团活动,当地名人助阵、周边商家支持等措施不仅提高了影城收入,也让商家获利,观众受益,实现了多方共赢的局面。

然而,部分制片商依然固守于传统的宣发模式,对名人加持的商业化观影团路演认识不足,即便宣发方有新的想法,但由于中小成本影片的风险考虑,仍然只能按部就班地工作直到影片上映。

若能在预算允许的情况下将单场观影活动视为“商业巡演”的模式,邀请业界名人明星全程参与,由专业团队提前做好活动预案,增强品牌及周边商业植入的粘性,这种模式或许更能增强电影映前市场号召力及话题延展性。

当前,上海的一些观影团不仅拥有稳定的观众群,对于承接各类影片开展观影活动也形成了成熟的市场评判体系。

商业价值当然需要专人来运营和发展,关键在于无论制片方还是宣发方都需要跳出“传统”思维的大胆尝试,尤其是在经济发达地区,观影团不再是单纯的电影艺术市场行为,这一点尤其需要业内专业人士的关注。

我认为关于电影可展开的内容非常丰富,票房只是其中一方面,票房之外的文化价值、商业价值和社会价值等都应纳入整体的长期考量,这对于一部电影甚至一家影视公司来说,在未来都是非常重要的战略方向。

前提是要把事情交给合适的人去做,不仅要给予实施者足够的信任,还要用超越行业局限的眼光重新审视更广阔的世界。

出品人|总编辑:谭飞

执行主编:罗馨竹

未经允许不得转载:草莓电影 » 现在都啥时候了?还有人去常规观影团吗?

草莓电影

草莓电影