当我们沉浸在电影的世界中久了,就会注意到一些有趣的趋势和模式。不同国家、不同人群往往被赋予了特定的形象标签,这实际上反映了电影作为一种媒介的强大影响力。电影不仅能够传递艺术信息,还能传播创作者想要传达的信息。如果电影侧重于艺术表达,我们可以从艺术角度进行探讨;若其目的在于意识形态的传播,则需要我们更加深入地剖析这种影响是如何潜移默化地渗透进观众的思想中的。

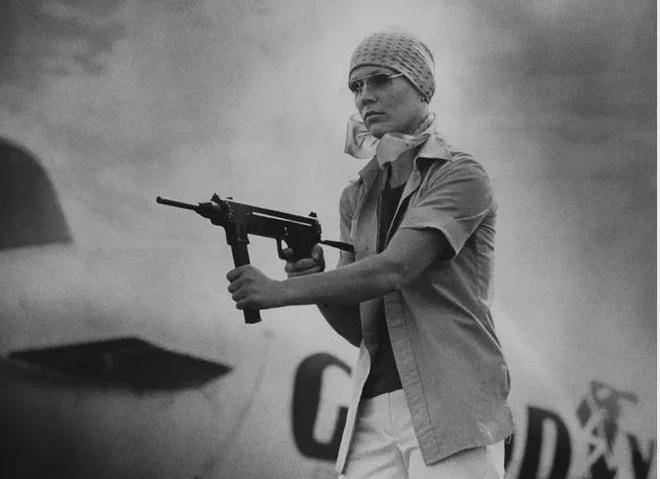

今天想向大家介绍一部扣人心弦的作品《绝地反击》,这部电影讲述了美国国土安全部的一名特工如何挫败了一起企图在美国最具代表性的体育赛事——超级碗决赛现场发动的恐怖袭击事件。故事背景设定在一群来自中东的激进分子计划利用飞艇携带炸弹,在比赛高潮时引爆,意图造成大规模伤亡及对美国政府的沉重打击。关键时刻,英勇的特工通过一系列惊险的操作成功阻止了这场灾难,拯救了数以万计的生命。

影片中最令人印象深刻的莫过于那场紧张刺激的空中追逐战,特工在飞艇上争分夺秒地与时间赛跑,最终化解危机。这段情节通过紧凑的剪辑手法让观众仿佛身临其境,既让人对特工的勇敢表示敬佩,也引发了人们对恐怖分子行为的深思。这正是电影巧妙运用叙事技巧来实现意识形态宣传的一个典型例子。

为什么这么说呢?让我们来看看影片的具体情节设计。起初,电影展示给我们的是一群为了反抗不公而采取极端手段的人,他们针对的是象征着权力中心的目标,并未直接伤害无辜平民。这让部分观众可能对这些人物产生了一定程度的理解甚至是同情。然而,随着剧情的发展,情况逐渐发生变化,原本看似合理的动机变得越来越扭曲,直到最后演变成了一场针对普通民众的大规模杀戮计划。

在这一过程中,主角特工始终保持着克制和正义感,即使面对敌人的威胁也没有选择过度暴力的方式解决问题。相反,当电影逐渐揭示出反派角色的真实面目及其背后的残忍动机后,观众们的态度也随之转变,开始对特工产生强烈的认同和支持,认为他是真正的英雄。与此同时,曾经可能引发共鸣的反派形象则完全转变为一个负面符号,成为所有观众共同谴责的对象。

到了影片结尾,随着特工成功阻止悲剧的发生并消灭了敌人,整个故事达到了高潮。此时,观众们的价值观已经完全倒向了正面角色一方,几乎没有人再去思考最初那些所谓的“恐怖分子”为何会走上这条道路,他们的初衷究竟是什么。这便是此类电影在无形之中完成价值观重塑的能力体现。

通过这种方式,《绝地反击》不仅讲述了一个激动人心的故事,更重要的是它有效地塑造了公众对于某些社会议题的看法。如果我们按照正常顺序观看这部电影,很容易得出正义终将战胜邪恶这样一个简单的结论。但如果尝试逆向思考,从结局追溯到开头,我们会发现每一处细节都在引导我们去接受某种特定的观点,即正义之所以为正义,邪恶之所以为邪恶,并非单纯基于事实本身,而是经过精心编排的结果。

因此,这类电影的成功之处在于它们能够在娱乐大众的同时,悄无声息地影响人们的思维方式,甚至改变人们对于复杂国际问题的基本态度。无论是展现正面力量的伟大胜利,还是强化对某些群体的固有偏见,都显示出电影作为文化产品所具有的巨大潜力。

未经允许不得转载:草莓电影 » 玩转思想领域,它称霸第一

草莓电影

草莓电影