电影作为一种艺术形式,常被视作打开异世界大门的钥匙。然而,鲜有人深入探究电影所呈现的世界究竟是谁的世界?是创作者个人视角的延伸,还是超越个体视角的存在?这一问题引导我们思考电影的本质——它是否仅仅是创作者意图和观感的反映,还是有更深层次的意义存在?或许,电影应该拥有独立于创作者之外的独特视角,例如摄影机本身所提供的独特视角。

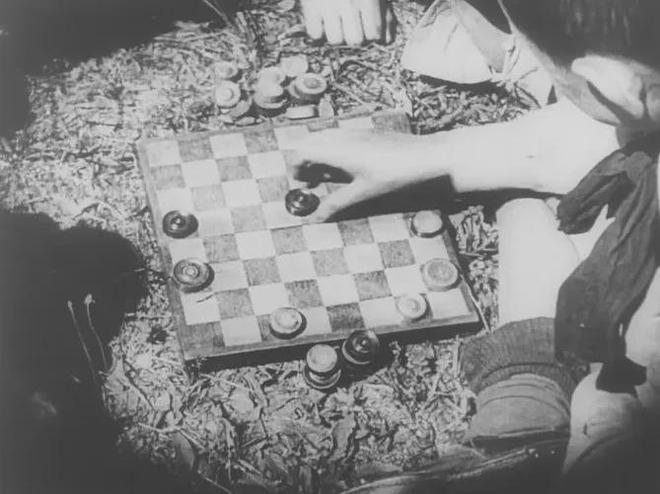

今天要介绍的是《电影眼睛》,一部上世纪二十年代在苏联拍摄的纪录片。该片通过摄影机的视角记录了当时日常生活中发生的琐事,并通过巧妙的后期剪辑,将这些看似无关的小片段编织成了一部完整的影片。这部作品的魅力在于其独特的视角——它完全从摄影机的角度出发,为观众展示了一个与传统视角截然不同的世界。

有人可能会质疑,摄影机视角与人类视角之间到底有何区别?观看完《电影眼睛》后,可能不会给人留下深刻的印象,那么这种随机记录的方式还有意义吗?答案是肯定的。因为摄影机视角最大的特点就是其随机性,这是人类视角难以企及的。当人们进行拍摄时,往往会有一个预设的故事线作为指导,而摄影机在此过程中往往被用来实现这一故事线。而在《电影眼睛》中,摄影机成为了主导,它捕捉到的画面并非基于某个特定的故事框架,而是完全由现实中的随机事件构成。

这种方式打破了传统电影创作中的常规逻辑,创造了一种新的叙事方式。摄影机成为整部影片的核心,而后制阶段则允许创作者根据这些素材进行二次创作。尽管最终成品仍然受到创作者的影响,但这种影响更多地体现在如何组织和解读这些原始素材上,而不是直接控制摄影机的视角。这无疑是对传统电影制作方法的一种革新。

在这种模式下,即使创作者事先规划好了逻辑结构,在实际拍摄过程中也无法完全掌控摄影机捕捉的内容。这些随机获得的镜头为后期剪辑提出了更高的要求,因为它们需要被精心编排才能形成连贯的故事。这也意味着,创作者的角色从单纯的导演转变为电影制作流程中的一个环节,而非唯一的决策者。

摄影机视角的魅力在于其不可预测性和多样性。由于无法预知摄影机会记录什么内容,这就要求后期剪辑必须具备高度的灵活性和创造力,以确保最终作品能够忠实反映出摄影机捕捉到的真实瞬间。同时,这也导致创作者的初衷与最终成果之间可能存在差异,这种差异恰恰体现了摄影机视角的独特价值。

回顾历史,《电影眼睛》上映的时代正是电影艺术探索新方向的关键时期。当时的电影人已经开始尝试突破传统,寻找更加自由和开放的艺术表达方式。相比之下,现代许多电影工作者似乎陷入了固定的创作模式,难以实现真正的创新。这是因为长期遵循某种创作习惯使得他们难以跳出舒适区,去迎接新的挑战。

随着时间的推移,很多电影人随着年龄的增长变得越来越保守,因为他们已经习惯了现有的成功模式,任何改变都可能威胁到他们的地位和成就。然而,对于电影艺术而言,只有不断打破旧有的框架,勇于尝试新的表现手法,才能推动其向前发展。只有这样,我们才能看到更多的可能性,而不是局限于当前的视野。

尽管电影艺术已经走过了百年历程,但我们仍需重新审视它在当代社会中的位置和发展潜力。我们需要鼓励新一代电影人继承并发扬早期电影先驱者的探索精神,勇于开拓未知领域,这样才能为电影艺术注入新的活力。

未经允许不得转载:草莓电影 » 1924年的这个创新,让多少电影人哑口无言

草莓电影

草莓电影