电影的本质在于记录还是讲述?这一问题在电影诞生之初便被提出,然而随着电影行业的不断演进,这个话题似乎逐渐失去了它的声音。如今的电影更多地倾向于叙事,而曾经作为其重要组成部分的记录功能却未能得到充分的发展。这就导致了我们在欣赏电影时所接触到的内容变得越来越单一,甚至在讨论电影的功能时,我们也常常缺乏足够的参考依据。

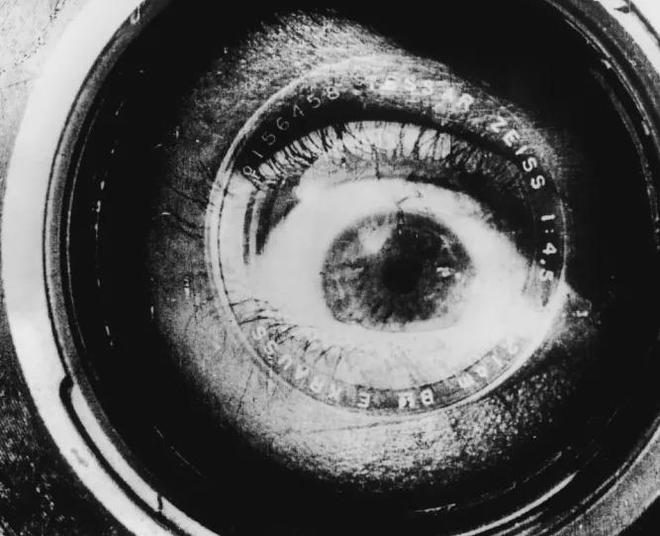

今天要介绍给大家的是《持摄影机的人》,这部电影直接探讨了上述问题。虽然它是一部纪录片,但记录的目的并非仅仅是捕捉现实,而是通过解放镜头来展现其独特性,而非简单复制人眼视角下的世界。因此,观众看到的画面既非传统意义上的电影画面,也不是一种全新的视觉体验,而是一种既熟悉又陌生的表现形式。

该片拍摄于乌克兰的敖德萨市,通过对普通民众日常生活的记录,反映出苏联建立的新社会是一个充满理想的现代社会。尽管有人可能会认为影片主体是在歌功颂德,但不可否认的是,《持摄影机的人》在当时乃至现在都拥有独一无二的技术手法。如果我们能够抛开意识形态的束缚,客观地看待这部作品,就会发现关于电影是记录还是讲述的话题其实非常有趣。

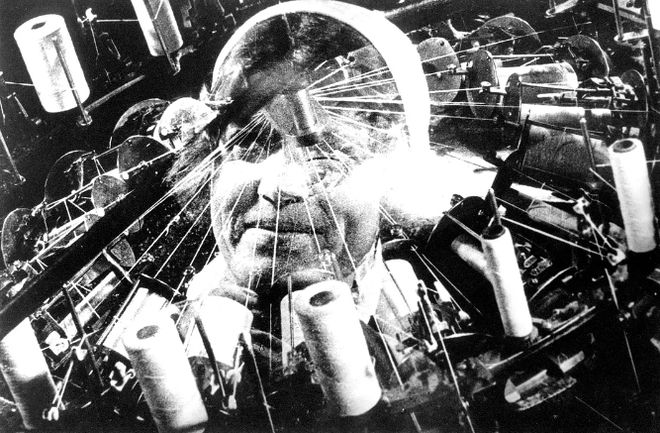

即便这是一部纪录片,由于其记录的角度不同于普通人的眼界,而是从摄影机的独特视角出发,并且将摄影师本身也融入到影片之中,特别是通过胶片逐帧引入现实生活或将现实转化为定格画面等技术手段,使得电影艺术的魅力得到了淋漓尽致的展现。这种多样化的表现形式赋予了电影更多的可能性,相比之下,当今的许多电影作品则显得有些停滞不前。

为什么吉佳维尔托夫的作品如此具有影响力?原因在于他持有并实践了一种多元化的观点,并获得了观众的认可。回顾历史,无论是纪录片还是故事片,大多数情况下我们都以讲述者的身份来看待整部影片。无论是导演还是摄影师,通常都会带着预设的观点去叙述一个故事,无论是否为纪录片,我们都在讲述。不同之处在于,纪录片更注重通过画面来传达信息,而一般电影则侧重于通过创作者的理念来表达思想。

也许有人会问,既然《持摄影机的人》也是纪录片,为何它被认为是记录而非讲述呢?这是因为该片采用了独特的视角——并非基于个人视角展开,而是采用摄影机的视角进行观察,从而让观众看到了一种“超人”的存在。

在我们的常规理解中,纪录片往往是用一个人的视角去观察另一个人的世界,尽管称之为纪录片,但实际上仍然离不开创作者的主观视角。然而,《持摄影机的人》超越了这一点,它不是以某个人的视角来观察城市的每一个角落,而是像上帝之眼一样,从高空俯瞰整个城市,这种视角所带来的视野远远超出了个人所能达到的范围,因此我们能够看到与众不同的景象。

对于那些对法国新浪潮电影有所了解的人来说,跳跃剪辑、定格画面、二次曝光、慢动作、快进、画面分割等创作技巧应该是耳熟能详的。而在《持摄影机的人》中,这些技巧被运用得十分自然,创作者并没有刻意利用它们来吸引观众的注意力,而是认为这些技巧本身就是电影表达的一部分,关键在于你如何看待电影——是讲述还是记录。

当前,我们似乎陷入了某种单一的价值观之中难以自拔,甚至有人试图固化这种观念以维持自身的垄断地位。然而,电影作为一种开放的艺术形式,本应鼓励各种可能性的发展,可惜很少有人提及这一点。大多数人认为电影就是电影,主要在于讲述,并且将讲述视为最基本的要求加以推崇。

当讲述的声音日益高涨之时,重新审视电影的记录属性,我们会惊讶地发现,原来电影还有如此多的可能性等待发掘。如果我们不能以开放和包容的心态对待每一项艺术分支的发展,那么最终我们将陷入固步自封的境地,这对艺术的进步并无益处,反而可能造成阻碍。

自从电影诞生至今已有百年历史,在这段时间里,我们见证了电影从最初的多元化发展走向了某种程度上的封闭状态。这种情况并不利于电影艺术的进步,相反,我们应该多关注一些经典老电影,从中汲取灵感,而不是因为先入为主的观念而忽略了其他可能性。至于电影究竟是讲述还是记录,每个人心中或许都有自己的答案。但如果想要推动电影艺术向着更加多元化方向发展,未来的电影前景必将比现在更加光明。

未经允许不得转载:草莓电影 » 1929年苏联电影,居然带动了技术革命?

草莓电影

草莓电影