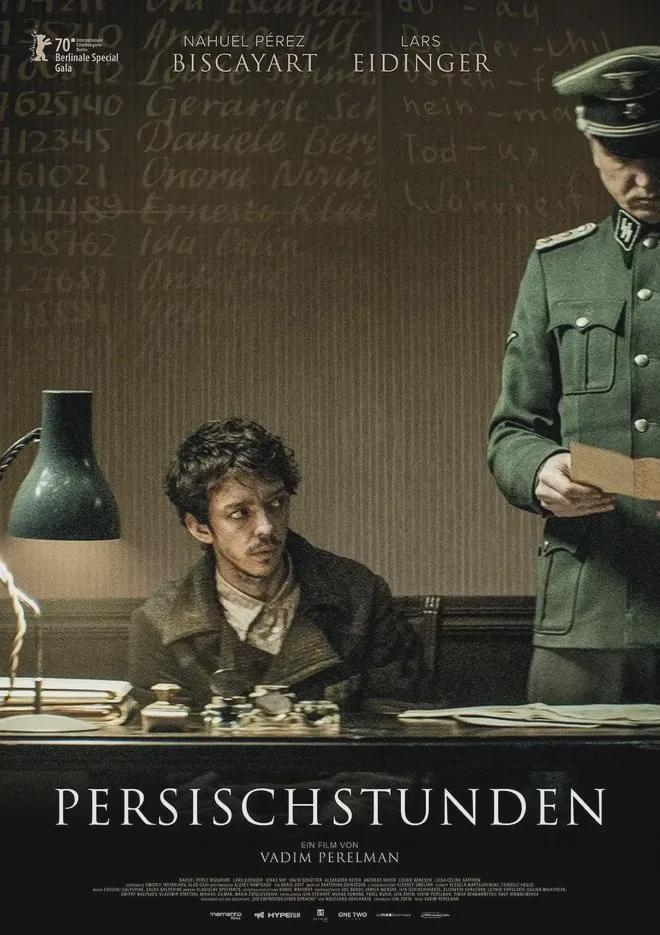

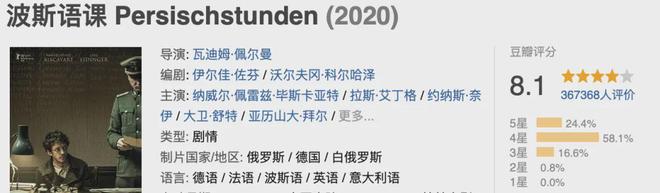

以二战期间犹太人大屠杀为背景的电影,向来以其沉重的历史意义和深刻的人性探讨吸引着观众的目光。从《辛德勒名单》到《美丽人生》,再到《钢琴家》,这些作品不仅记录了那段黑暗岁月中人们的苦难,也展现了人性在极端环境下的复杂与光辉。今天,我们要介绍的是同样基于这一历史背景的影片——《波斯语课》,它以独特的视角讲述了一个关于生存、智慧以及无声反抗的故事。

故事设定在1942年的纳粹德国集中营。男主角吉勒斯原本只是众多等待死亡命运的犹太人之一,但在一次意外中,他声称自己是波斯人而逃过了一劫。这个谎言成为他求生的关键。科赫上尉,一位负责军官后勤保障的人物,对这位自称波斯人的年轻人产生了兴趣,并要求吉勒斯教他波斯语。为了维持自己的虚构身份,吉勒斯不得不开始创造一种全新的“波斯语”。起初,这看似是一个不可能完成的任务,但随着灵感的到来,吉勒斯找到了一个巧妙的方法:利用集中营里犹太同胞的名字来构建词汇。

随着时间的推移,吉勒斯每天都在努力记住那些被剥夺了生命权利的人们的姓名,同时也在扮演好波斯人的角色。尽管过程中充满了挑战和危险,比如因为记错单词而遭受的毒打,或是被流放到采石场的非人待遇,但吉勒斯从未放弃。他的坚持不仅让他成功地蒙混过关,还赢得了科赫某种程度上的信任。科赫逐渐将吉勒斯视为朋友,分享了自己的梦想——战后去伊朗与哥哥一起开餐馆。这种友谊虽然建立在一个谎言之上,但它揭示了战争时期人们内心的孤独和对未来的渴望。

然而,《波斯语课》的魅力不仅仅在于其紧张刺激的情节发展,更在于它对人性深层次的挖掘。当真正的波斯人出现在集中营时,吉勒斯的身份危机达到了顶点。但正是这样的时刻,凸显了吉勒斯的勇气与智慧。最终,这部电影通过吉勒斯用犹太人名字创造的语言,传达了一个重要的信息:即使是在最黑暗的时代,个体的记忆和尊严也不会轻易消失。每一个名字都代表着一段不被遗忘的历史,而吉勒斯所做的一切,成为了对抗遗忘的力量。

不同于其他描绘大屠杀惨状的作品,《波斯语课》并没有过多聚焦于暴力场面,而是选择了更为细腻的方式展现那个时代的恐怖。几个简单却震撼人心的画面——如赤裸的身体堆积如山、孩子遗落的布娃娃、无辜者遭受的虐待——足以让观众感受到那场悲剧的真实与残酷。科赫学习波斯语的初衷是为了逃避现实,追求个人的梦想,但他无意间记住了2840个犹太人的名字,这些名字成为了他内心无法抹去的记忆。这不仅是对逝者的纪念,也是对生者的警示:历史不容忘却,每个人都有责任铭记过去,以免悲剧重演。

《波斯语课》不仅仅是一部讲述生存斗争的电影,它更是对人性的一次深刻反思。在这个故事里,语言成为了连接过去与未来、保存记忆与传递希望的桥梁。正如吉勒斯所说,只要一个人的名字没有被遗忘,他就永远不会真正死去。这部电影提醒我们,无论身处何种境遇,保持信念和勇气都是至关重要的。同时,它也呼吁观众珍惜和平年代的生活,不让历史的悲剧再次发生。

未经允许不得转载:草莓电影 » 不看剪辑版,才是对这部好片的尊重

草莓电影

草莓电影