电影结局作为故事的最后篇章,承载着观众对整部影片的情感和思考的沉淀。对于一些导演而言,他们选择不遵循传统的叙事法则,而是创造出一种打破常规、挑战观众理解能力的结局。这些结局不是为了提供清晰的答案或情感上的解脱,而是通过模糊、超现实或者完全令人困惑的方式来引发更深层次的反思。以下是一些在电影史上留下深刻印记的独特结局。

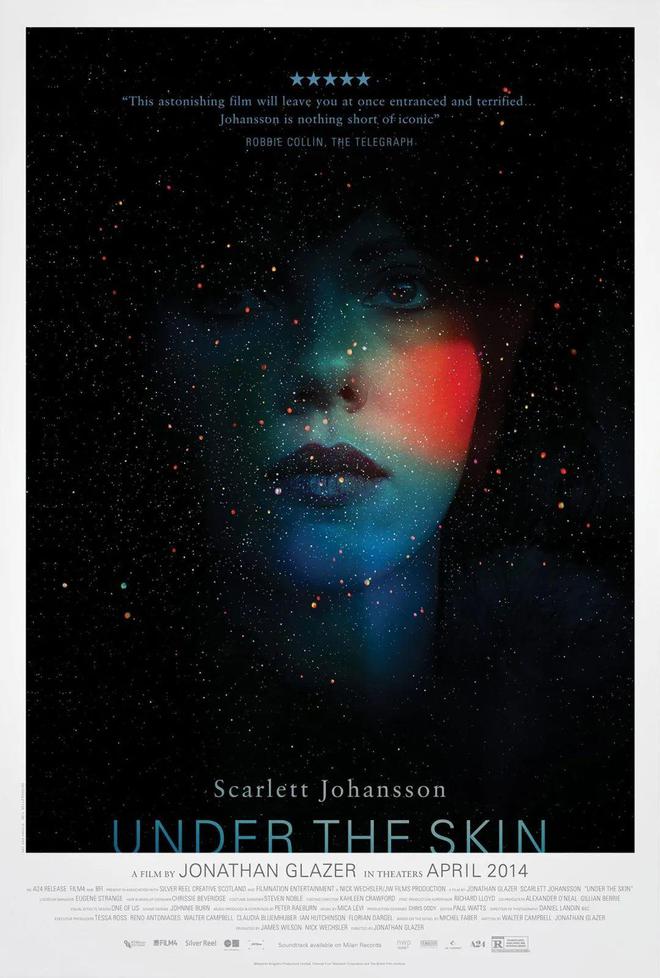

《皮囊之下》(2013)是一部由斯嘉丽・约翰逊主演的作品,她在片中扮演一个游荡于苏格兰街头的外星人。这个角色原本是猎人,但随着她逐渐融入人类世界,开始质疑自己的身份,并对外界产生好奇。电影的高潮部分发生在森林中的暴力冲突之后,她的外星形态被暴露出来,最终导致了死亡。这样的开放式结局充满了存在主义的问题,迫使观众重新评估自己对外星生命的同情与理解。

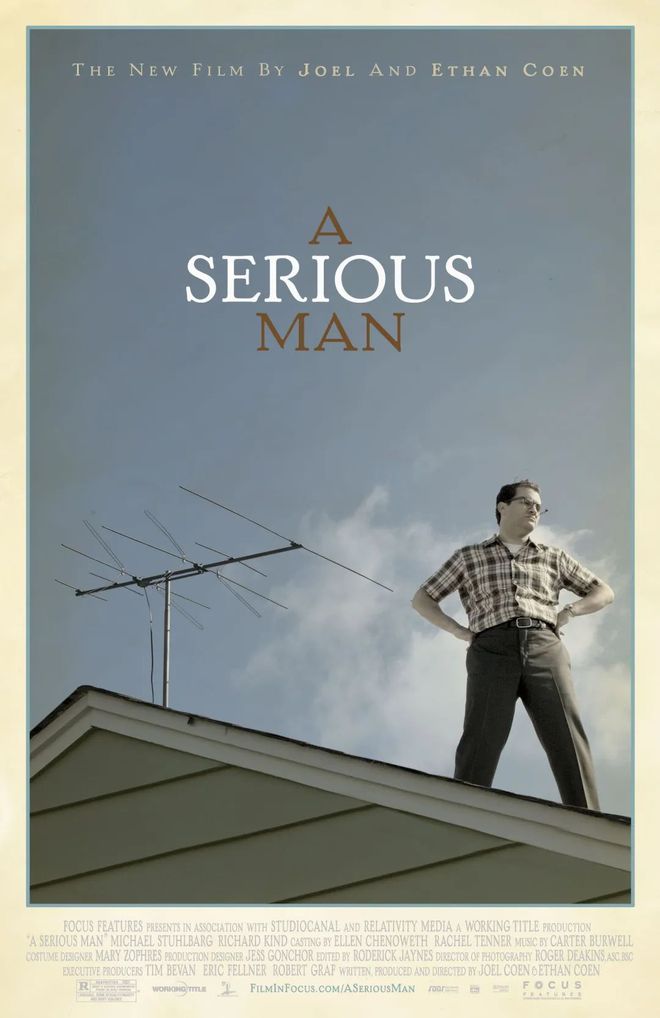

科恩兄弟的《严肃的男人》(2009)则讲述了生活在20世纪60年代明尼苏达州郊区的一位物理学教授拉里・戈普尼克的故事。他面对一系列生活的困境:妻子提出离婚、弟弟法律问题缠身以及职业上的不安。影片以黑色幽默探讨了苦难的随机性,并在结尾处迎来了一场双重打击——医生的不祥电话和逼近的龙卷风。这种结局反映了生活中的不确定性和寻求宇宙正义的徒劳,将观众置于一个充满疑问的世界中。

彼得・威尔的《悬崖上的野餐》(1975)描绘了一群女学生和一名教师在澳大利亚偏远地区神秘失踪的故事。这部电影没有给出具体的解释,而是利用场景中的超自然氛围来增强紧张情绪。未解之谜成为了影片的核心,它不仅是一个事件,也是自然力量和人性黑暗面的一种隐喻。通过拒绝解答核心问题,影片创造了一种萦绕心头的梦幻般不安感。

亚历杭德罗・约杜洛斯基的《圣山》(1973)是对精神启蒙和社会批判的一次大胆尝试。影片讲述了一个类似基督的人物及其门徒们在追求永生途中的遭遇。影片结尾打破了第四面墙,揭示了所有角色都是演员,整个故事是导演精心策划的幻象。这一结局挑战了观众对艺术作品的传统认知,鼓励他们积极参与到电影解读中。

卡梅伦・克罗的《香草天空》(2001)带领观众进入汤姆・克鲁斯饰演的大卫・艾姆斯复杂而混乱的心理世界。大卫在经历了毁容车祸后,生活变得如梦似幻。影片结束时留给观众的是一个关于真实性的抉择:是从低温休眠状态醒来还是继续留在构建现实中?这样的结局让观众思考记忆与身份之间的关系。

彼得・威尔的另一部作品《最后的浪潮》(1977)结合了法庭剧与世界末日元素。律师大卫・伯顿为原住民辩护的过程中,开始经历预示灾难来临的梦境。影片以海啸威胁世界的场面作为收尾,但这波浪潮是否真实发生却被刻意模糊处理,增加了故事的神秘色彩。

大卫・林奇的《穆赫兰道》(2001)以好莱坞为背景,讲述了一个抱负女演员贝蒂和失忆女子丽塔之间交织的命运。影片的结局揭示了这一切只是黛安(贝蒂的真实身份)内心深处痛苦的幻想。林奇用破碎的场景和超现实意象拆解了故事连贯性,反映出主角心理崩溃的过程。

谢恩・卡鲁斯的小成本科幻片《雷管》(2004)探索了时间旅行的可能性。工程师亚伦和亚伯意外发明了时间机器,但他们很快失去了对自己创造物的控制。影片复杂的多线叙事结构使得结局显得混乱且难以理清因果关系,这正是导演想要传达的时间旅行带来的未知后果。

丹尼斯・维伦纽瓦的《宿敌》(2013)聚焦于历史教授亚当和他的分身安东尼之间令人不安的关系。影片最后一幕出现的巨大蜘蛛象征着亚当内心的恐惧与焦虑,同时也是一个对影片主题的直观表达。

尼古拉斯・罗伊格的《威尼斯疑魂》(1973)以一对失去女儿的夫妇为主角,在威尼斯发生的诡异事件逐步揭露了隐藏在背后的恐怖真相。影片结尾红帽侏儒的现身既是一种对过去的回响,也是对悲伤与恐惧如何影响我们未来的评论。

以上这些电影都以其独特的方式颠覆了传统结局模式,它们不仅提供了视觉上的震撼,更重要的是激发了观众对人生、命运乃至存在的深入思考。尽管这些结局可能令一部分观众感到不满,但不可否认的是,它们成功地留下了持久的印象,成为电影史上的经典之作。

未经允许不得转载:草莓电影 » 好莱坞十大让人摸不着头脑的电影结局

草莓电影

草莓电影