近期,电影界可谓是热闹非凡!国内,《哪吒之魔童闹海》再次刷新票房纪录,成为热议话题;国际上,柏林电影节主竞赛单元中出现了两部华语影片的身影,这无疑为华语电影界注入了一股强心剂。

但好景不长,一则消息如同一盆冷水,浇灭了不少人的热情。

《生息之地》和《想飞的女孩》这两部入围柏林电影节主竞赛单元的华语片,在首映后并未赢得预期的好评。尤其是由刘浩存、文淇主演的双女主剧情片《想飞的女孩》,其评分低至2分,且随着观影人数的增加,口碑持续下滑,负面评价如潮水般涌来。

与该电影糟糕的评分形成鲜明对比的是,两位00后主演频繁出现在公众视野中,从高定走红毯到携手亮相,无不显示着她们试图成为“大花幼年体”的努力。然而,在媒体提问环节却遭遇了滑铁卢。

在一次采访中,记者询问两位主演如何与角色建立联系,以及拍摄过程中遇到的最大挑战是什么。导演让刘浩存首先作答,她的回答却让人摸不着头脑。面对关于角色连接和拍戏困难的问题,刘浩存先是用英文赞美了导演的专业性,然后表示非常高兴能来到柏林电影节交流,一番绕圈子的话下来,完全偏离了问题的核心。

这时,人们才想起央视曾点名批评某些“绝望的文盲”,其中除了王一博和赵露思外,还有刘浩存的名字。

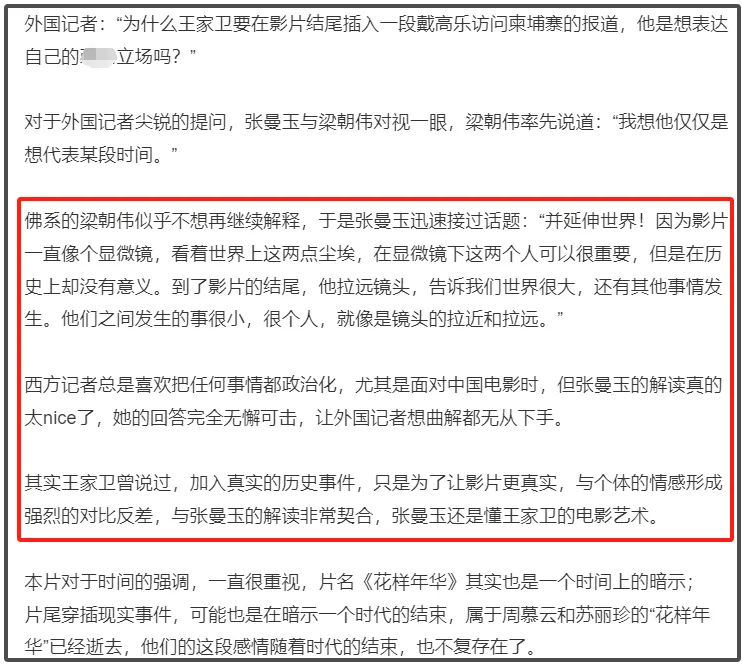

回想起张曼玉在《花样年华》发布会现场,面对西方记者对电影内容的恶意曲解,她巧妙地利用历史尘埃寓意电影结尾的画面,既化解了刁难,又避免了西方媒体对电影的误解。相比之下,同样是参加海外电影节并被提问,刘浩存的表现与张曼玉之间存在着明显的差距。显然,想要成为未来的大花旦,这些00后的小花们还有很长的路要走。

此外,有业内人士毫不留情地揭露了一些华语片参与海外电影节的真实目的——不过是去镀金罢了,一圈转回来再在国内宣传,尤其是在柏林电影节这样的平台上。

网友们也对此调侃不已,称像《想飞的女孩》这类前往柏林电影节镀金的行为,就像是有人去海外留学读个一年的硕士,听起来似乎不错,但实际上只能糊弄那些不了解内情的人。

当然,并非所有参赛的华语片都应受到同样的指责。只能说,中国观众越来越理性,《哪吒》的成功票房更让我们认识到,只要做好自己的故事,中国市场自然会给予回报。这次柏林电影节上的两部华语片都陷入了迎合西方价值观的陷阱。

《想飞的女孩》打着女性主义的旗号讲述了一个充满苦难的故事,涉及吸毒的父亲、破碎的家庭、暧昧不清的表姐妹关系以及未婚先孕等元素,充斥着老套的情节和刻板印象。

而《生息之地》虽然监制是姚晨,背景设定在河南,但导演却将其拍出了陕北的味道,甚至在翻译上耍了些小聪明,将“过年”翻译成了“Lunar New Year”。或许十年前,人们不会太在意一句英文台词的翻译,但在2025年的今天,一切都已不同。最后,希望中国电影能够停止盲目追求海外镀金,与其费尽心思去迎合西方市场,不如先尝试讲好属于我们自己的故事。

未经允许不得转载:草莓电影 » 哎呀!柏林电影节华语片评分垫底,中国电影别再盲目出国刷光环了

草莓电影

草莓电影